ピラティススタジオTRY 代表の荒井です!

私は長年、接骨院や病院で痛みや痺れを伴う不調について施術を行ってきました。

その経験の中で、治るまでに時間がかかる、また完治しないのが手の疾患(腱鞘炎やばね指など)です。

では、なぜこのように治療が難航してしまうのか?

その鍵を握るのが前鋸筋なのです。

- 前鋸筋の基礎解剖

- 前鋸筋が手の痛みにつながる理由

- 前鋸筋活性化のエクササイズ

- まとめ

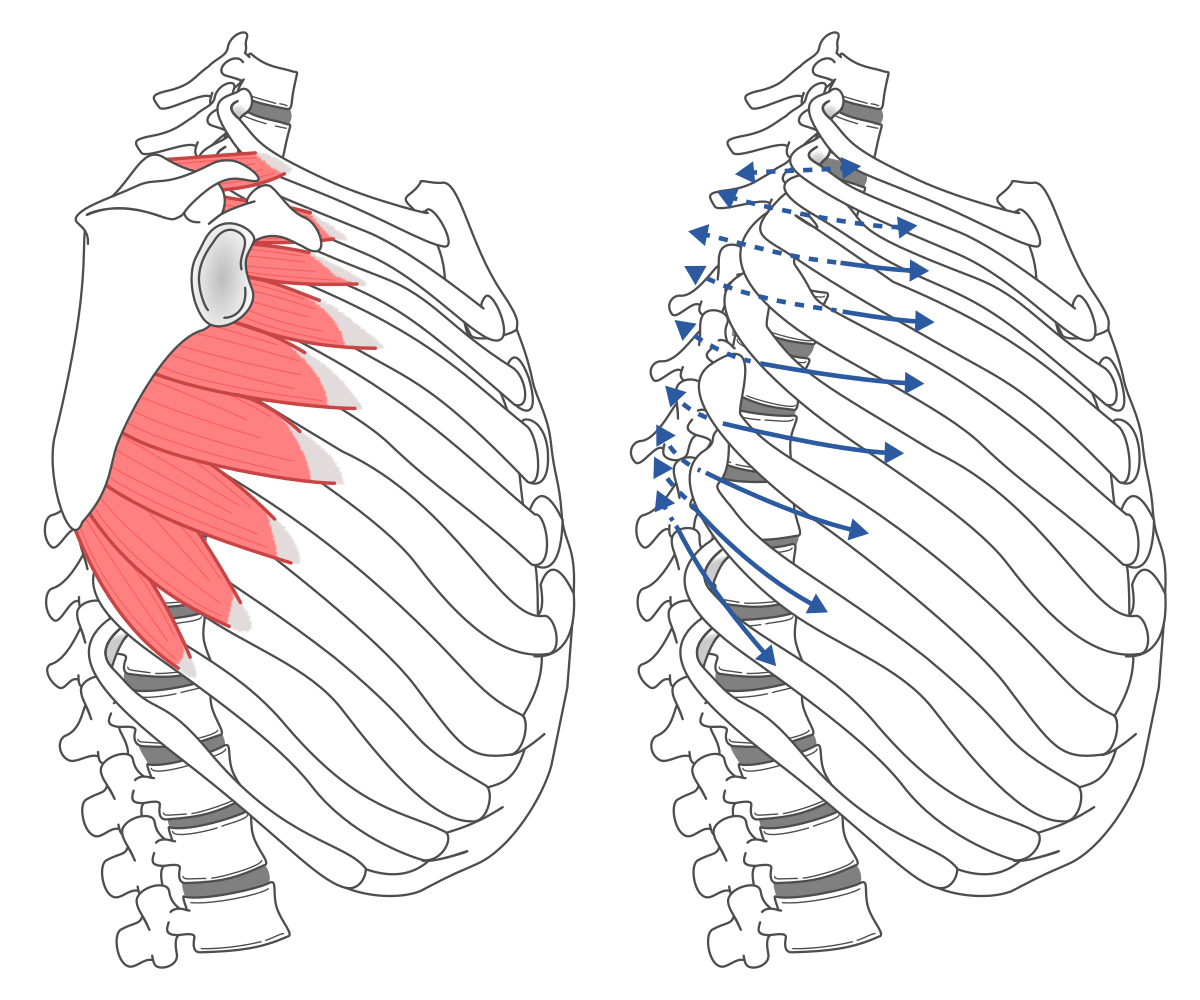

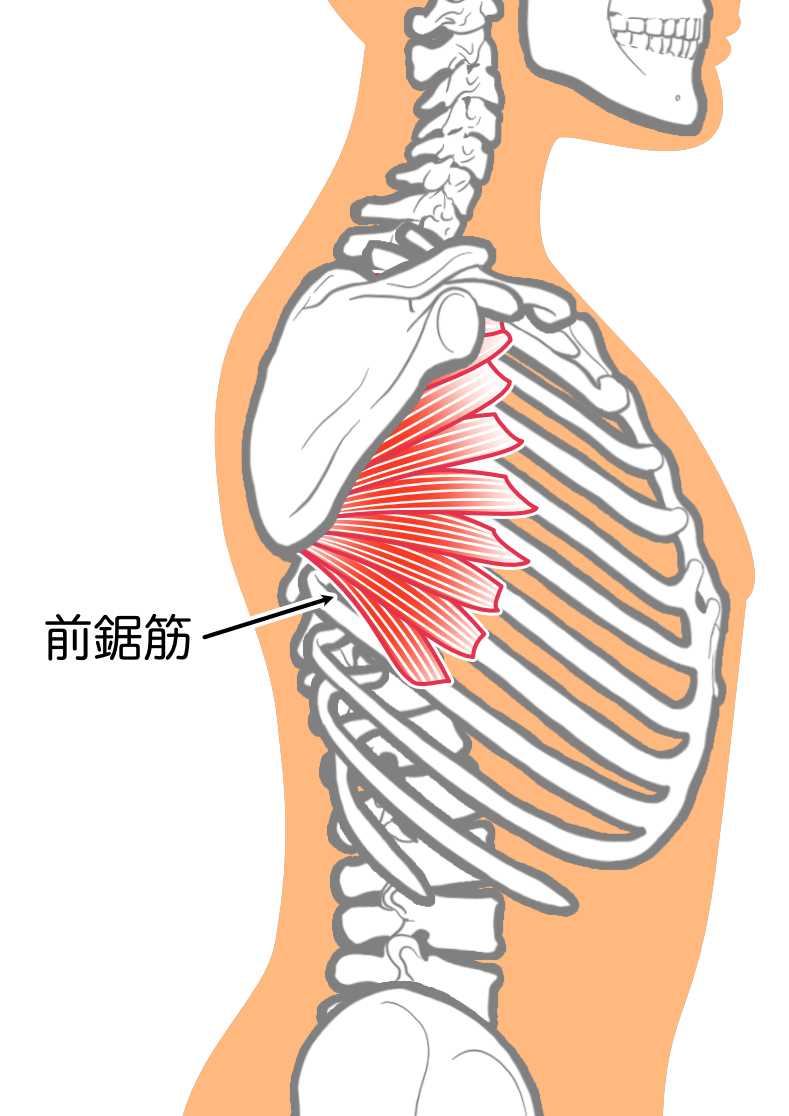

前鋸筋の基礎解剖

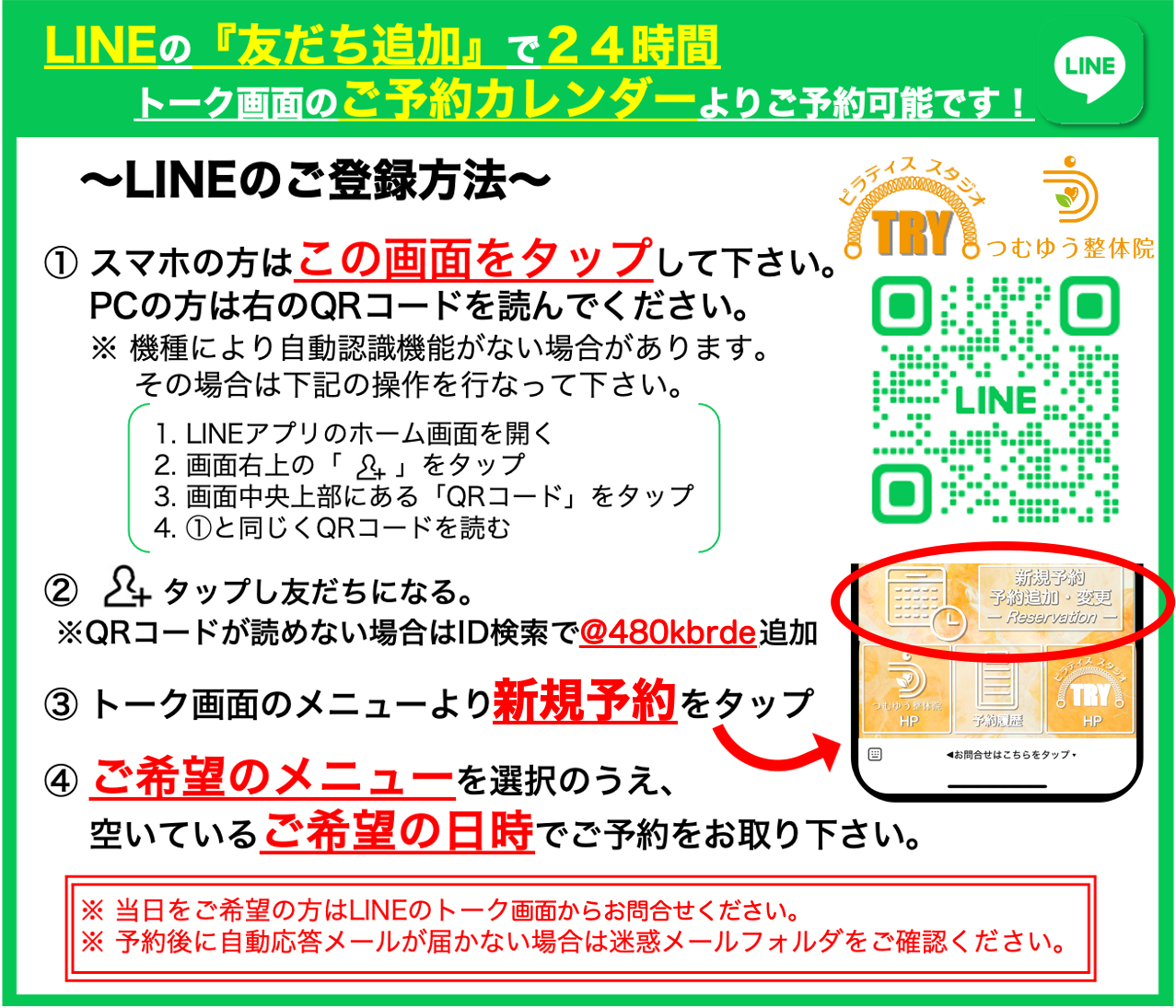

まず、前鋸筋の付着部位や動作について見ていきましょう。

○ 前鋸筋

起始:上から8〜9個目までの肋骨外面、上縁

停止:肩甲骨の肋骨面

働き:起始が固定されていると肩甲骨を外転、上方回旋。肩甲骨内縁を肋骨に堅く保持する。下部線維は下制、上部線維は軽度挙上に関与。停止が固定されており、肩関節屈曲位であれば胸郭を後方に移動させる。肩甲骨が菱形筋で固定されていると強制吸気に参加する。

神経:長胸神経、C5、C6、C7、C8

このように脇腹のあたりで鋸状に付着しており、体幹部と腕をつなぐ筋肉になります。

では、この筋肉が手の痛みにつながる理由を次項でお伝えします。

前鋸筋が手の痛みにつながる理由

前鋸筋が手の痛みにつながる理由についてですが、まず手に対して過剰な負荷がかかっているというのは言うまでもありません。この過剰な負荷の原因が前鋸筋の不活性によるものが考えられるのです。

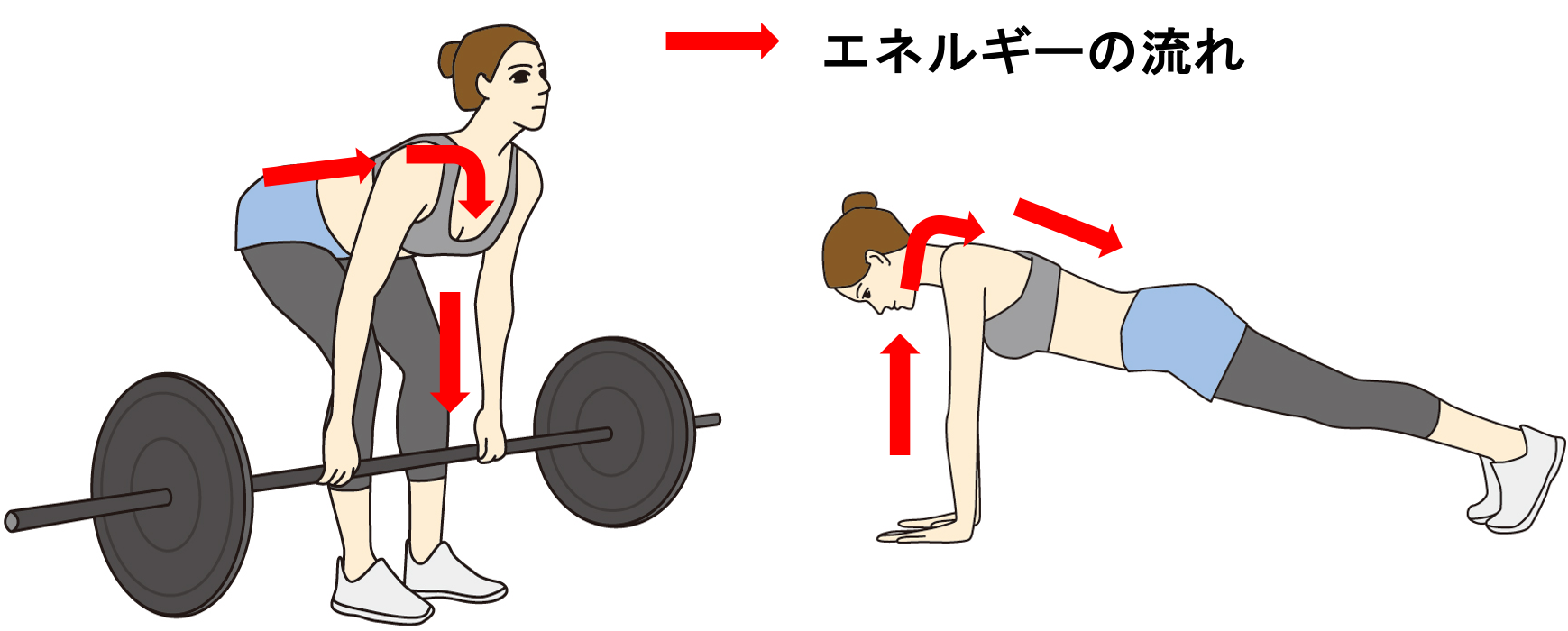

例えば、ダンベルを持つ際には

・体幹→肩→腕→手→ダンベルが上がる

また、腕立て伏せをするような場合であれば、

・床からの反力→手→腕→肩→体幹

と言う順にエネルギーが伝達されます。

そのため、パソコンや書き物をする、手で重たいものを持つなど手を動かす際には必ず体幹部や脚を通してエネルギーが連動しているのです。そこで体幹と腕とをつなぐのが前鋸筋と言うわけです。

前鋸筋の働きには「起始が固定されている状態では、肩甲骨内縁を肋骨に対して堅く保持する」とあります。そのため、手で何かを持ち上げる、書く、掴むと言う動作時には体幹が床や椅子に固定されているため、前鋸筋による安定化が必要となるのです。

何らかの手の疾患を持つ方のほとんどがこの前鋸筋の不活性を認めます。

よほどの重症例(麻痺など)であれば、壁に手をついた段階で翼状肩甲と言う背中に羽が生えたように肩甲骨が浮き上がる現象を認めますが、それほどの重症例でなくとも四つ這いで同じような状態が見かけられます。

その場合、体幹からのエネルギーが手先まで伝わらず、腕から先さだけの動作になってしまうのです。

結果的に過剰な負担がかかり特定の部位に炎症などによる痛みが発現すると言うことです。

前鋸筋活性化エクササイズ

では、前鋸筋を活性化するエクササイズをしていきましょう。

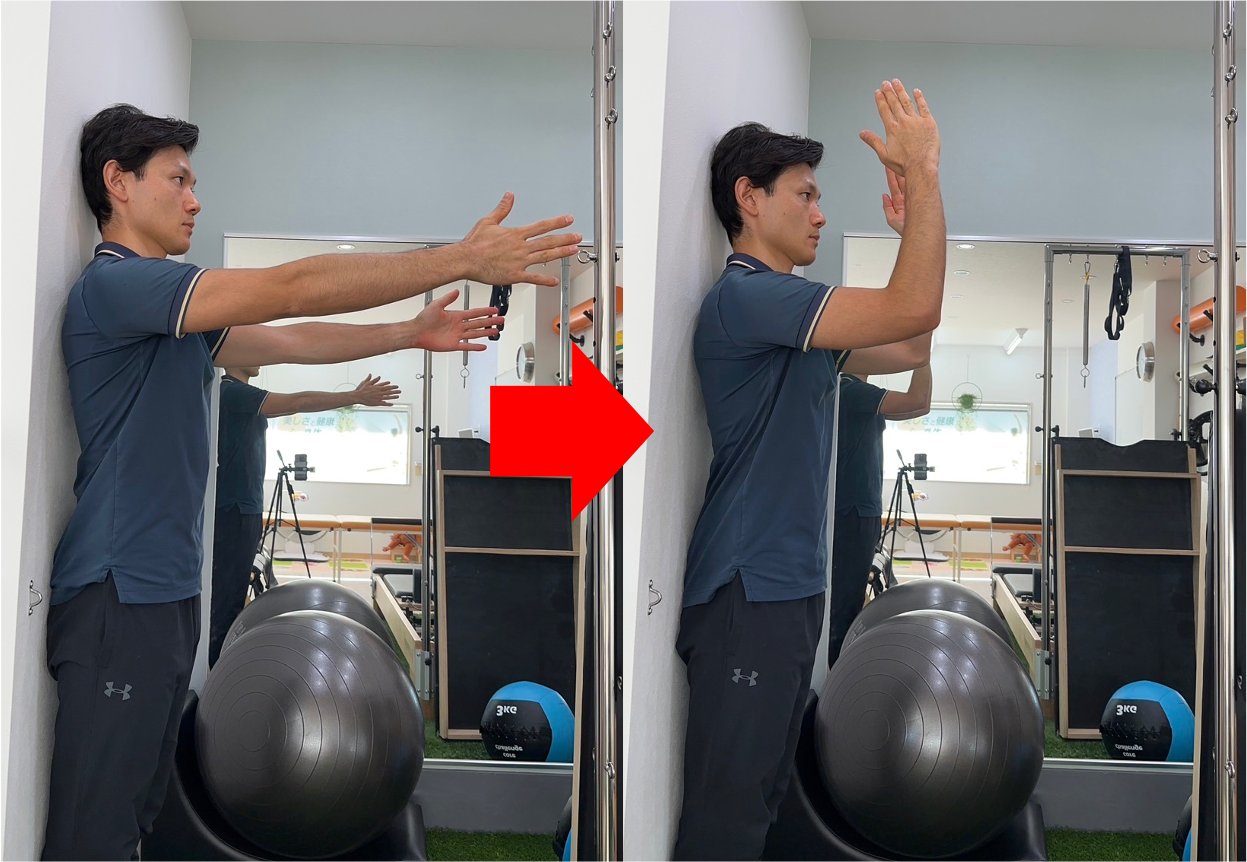

● 前鋸筋活性化エクササイズ

姿勢:壁立ち立位

やり方:

- 壁に踵・お尻・背中・頭をつけ真っ直ぐ立つ

- 両手を床と並行まで上げる、壁に当たっている部位が離れないように手を突き出す

- そのまま肘の曲げ伸ばしを繰り返し行う

ポイント:

- 壁に触れている部位は一切変えないようにする

- 終始腕を突き出した状態をキープする

まとめ

手の疾患はどんなに手に対してマッサージや電気・あっためるなどの治療や安静にしたところで根本的に改善することはありません。そのため、前鋸筋を活性化し体幹と腕ととしっかりとづなげることが大切なのです。

⚫︎ピラティススタジオ TRY

営業時間:月・火・水・金 9:00~20:00

土・日 9:00~13:00

定休日:木・祝日

住所:埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-16-4 グリーンヒル101

代表:荒井 俊輔