ピラティススタジオTRY 代表の荒井です!

私たちは普段生活をしていく中で、緊張(硬く)なりやすい筋肉と弱くなりやすい筋肉があることをご存知でしょうか?これらの筋肉を知ることで、大まかに身体の崩れ方や、どの部位を集中してエクササイズすれば良いかがわかってきます。今回はそんな筋肉の特性について見ていきましょう!

- 緊張(硬く)しやすい筋肉

- 弱くなりやすい筋肉

- バランスを整えるエクササイズ

- まとめ

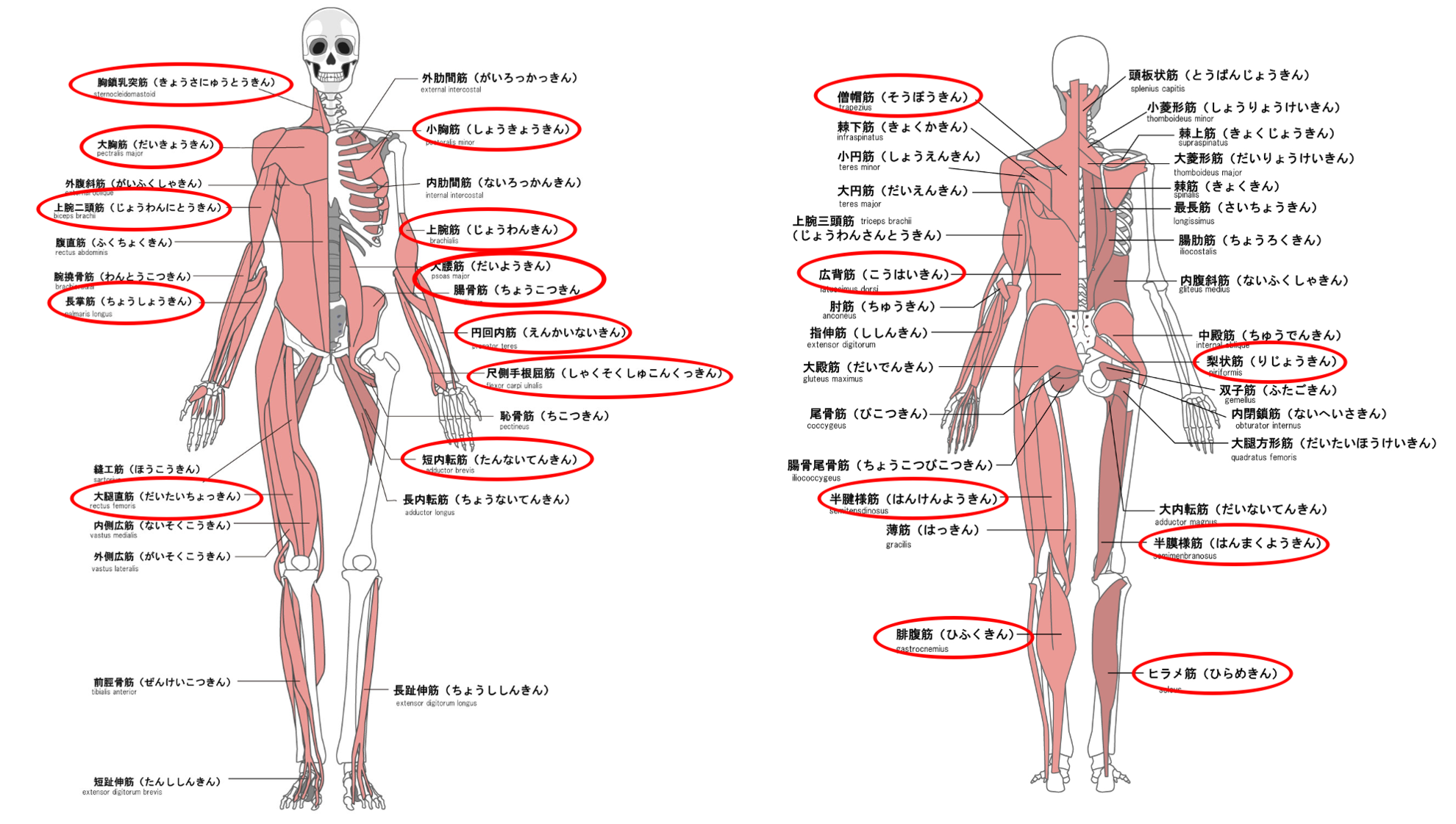

緊張(硬く)しやすい筋肉

筋骨格系の痛みは、明らかな病的疾患を除いて個人の姿勢や生活習慣、就労動作、趣味(スポーツ)など、毎日繰り返されるメカニカルストレスが原因で生じます。これにより、特定の筋肉や筋膜、腱、靭帯、関節などの組織に炎症や損傷を引き起こしてしまうのです。

そこで特定の筋肉は過剰に使用されやすく、筋肉の過緊張を起こしてしまい短縮傾向になっていくのです。

| 上肢帯 |

| ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 下肢帯 |

|

これらの筋肉は主に、等尺性収縮が持続するような姿勢筋や過剰使用され緊張が持続する筋群である。

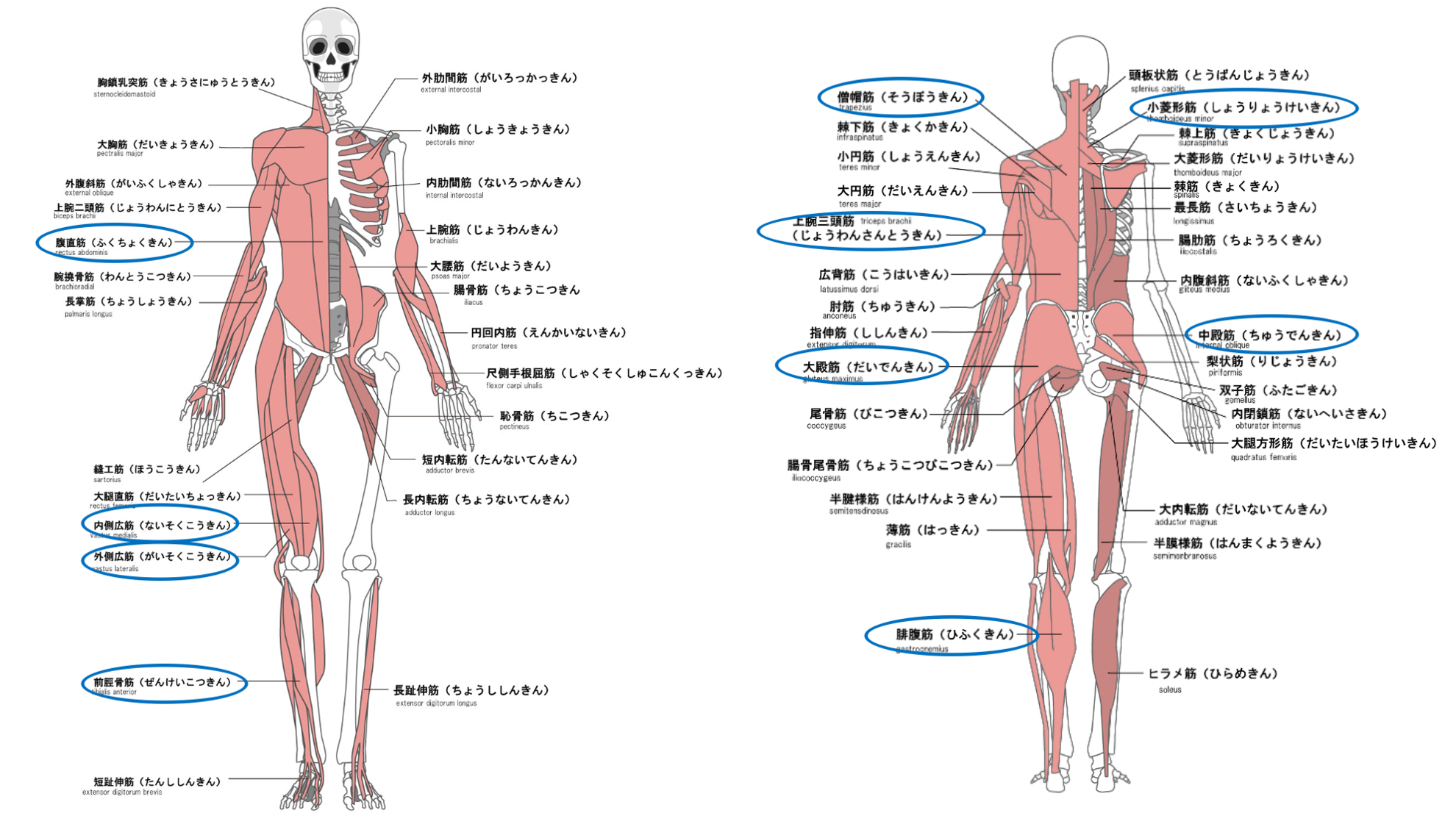

弱くなりやすい筋肉

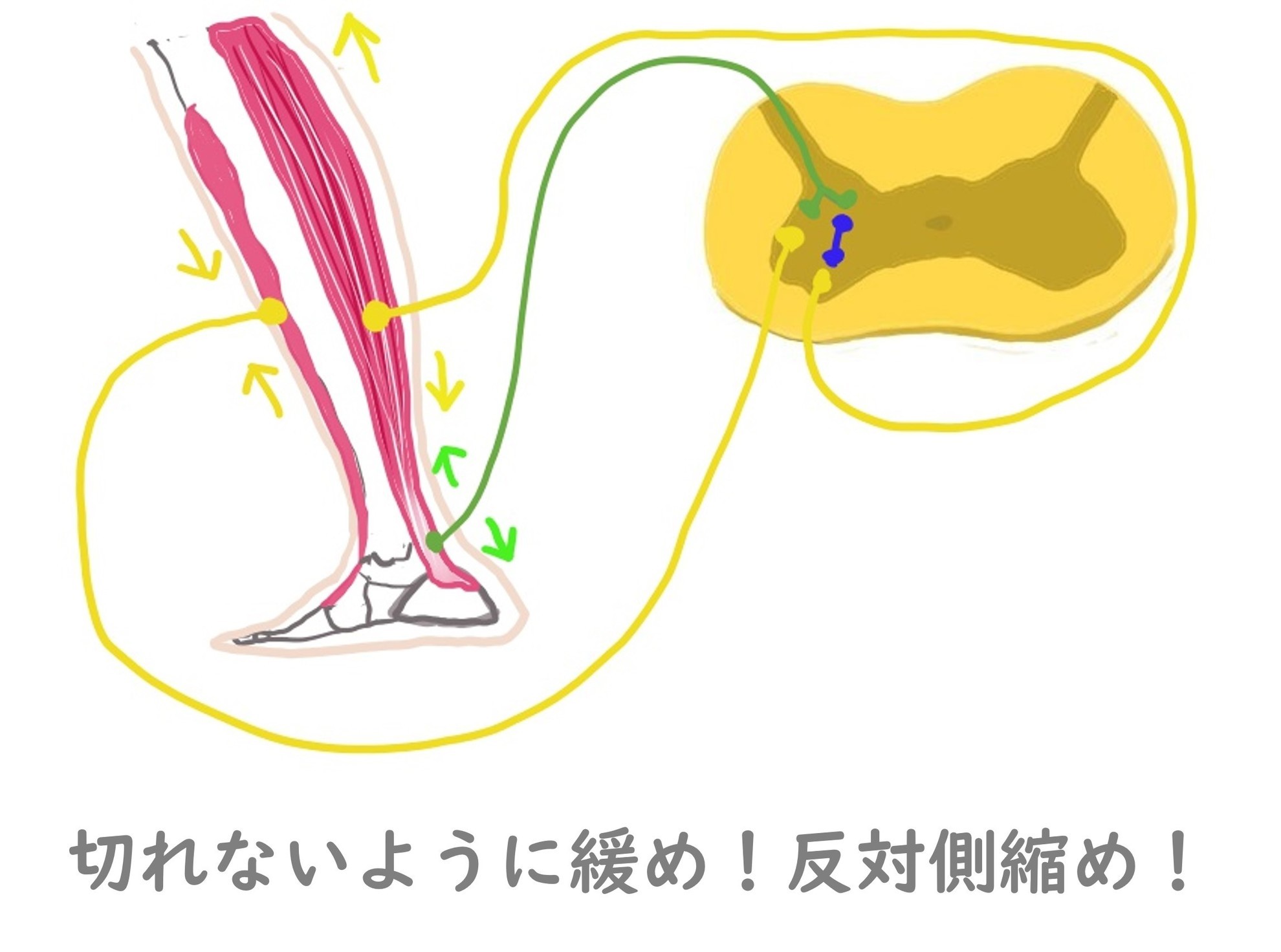

弱くなってしまう筋肉は、過緊張筋の拮抗筋であり相反神経抑制の影響を受け、弱化の傾向に陥ります。

※相反神経抑制

神経系において異なる神経が対照的な作用を持ち、それによって調和や制御が行われる現象を指します。主に筋肉の収縮や弛緩を調節する際に関与します。この概念は、骨格筋を制御するための中枢神経系において重要です。

例えば、骨格筋の収縮を担当する興奮性の神経細胞と、同じ筋肉を弛緩させるための抑制性の神経細胞があります。これらの神経が相反する作用を持つため、適切なバランスを維持することができます。具体的な例として、神経が特定の筋肉を収縮させる際には、同時にその筋肉の対抗筋を弛緩させる神経が同時に働くことで、協調した運動が可能になります。

このような相反神経抑制は、正確で効率的な運動制御を可能にし、動作の滑らかさや安定性を保つ役割を果たしています。

弱化しやすい筋肉はダイナミックな動きを求められる相動的な筋群となります。

| 上肢帯 |

| ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 下肢帯 |

|

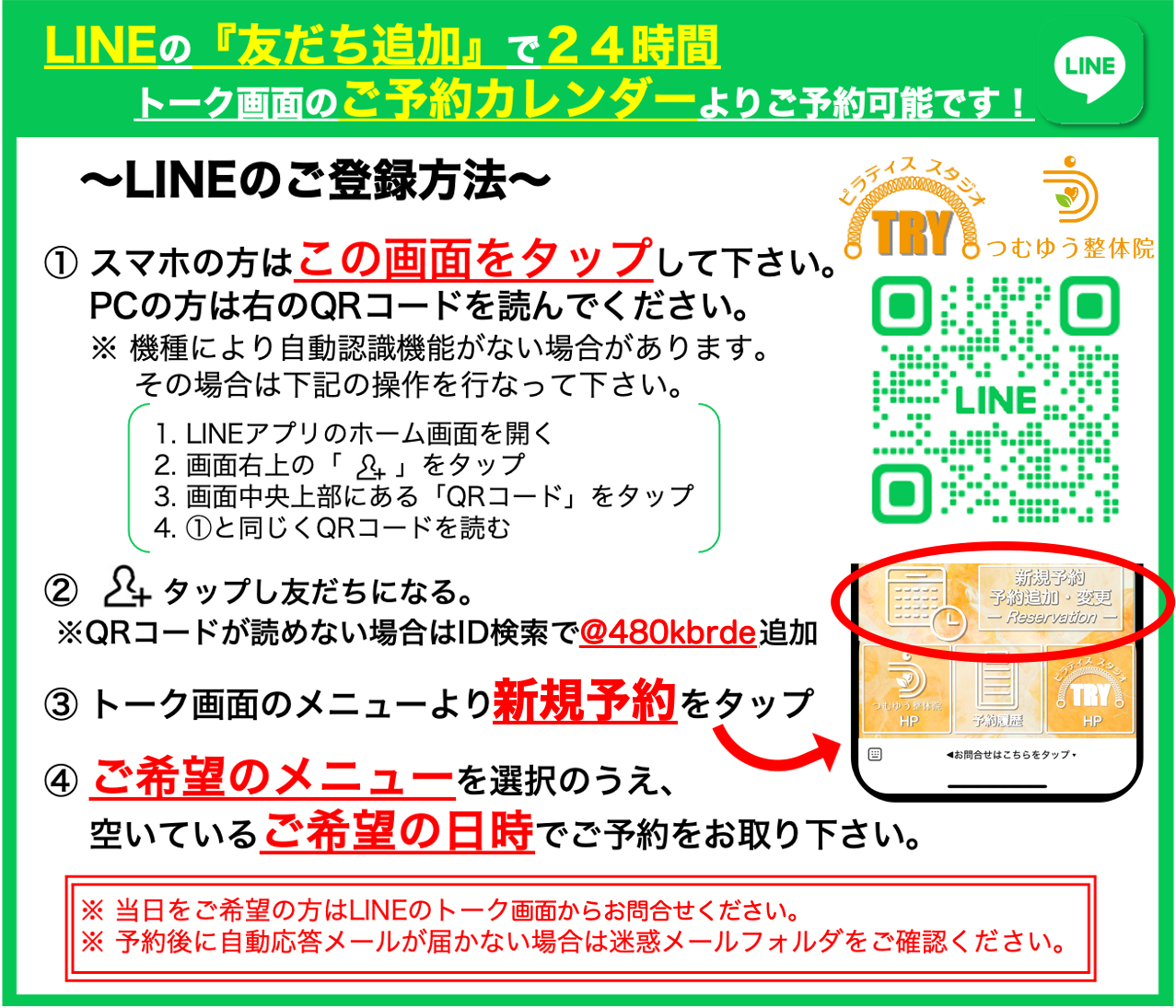

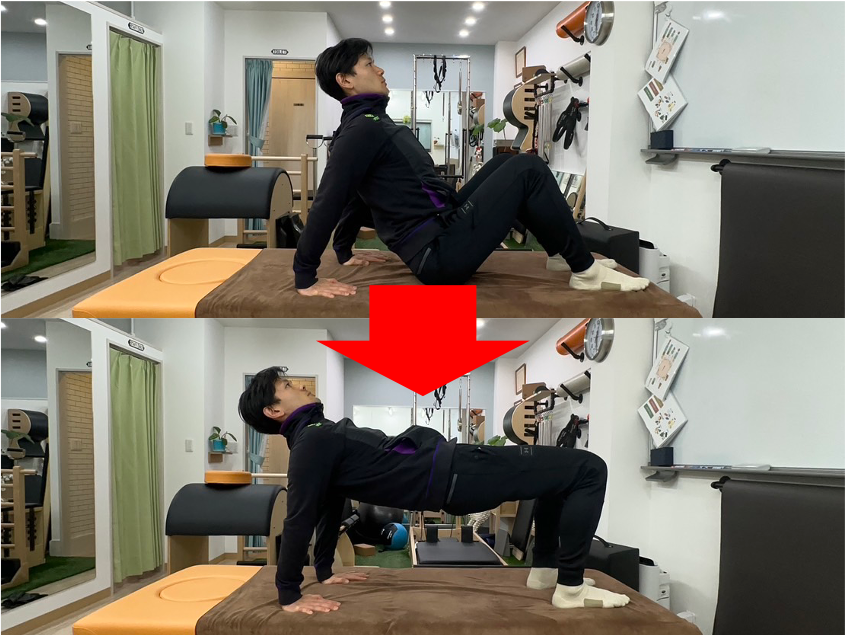

バランスを整えるエクササイズ

これらの筋肉をまとめてバランスを整えることは当然ながらできませんが、相反神経抑制によりバランスを崩しているのであれば逆転させるように筋肉を働かせることで、良いバランスとなるように相反神経抑制をかけることもできます。そのため、リバースプランクやカールアップなどのエクササイズを行うことで、バランスを改善していくことが可能なのです。

◯リバースプランク

姿勢:座位

やり方:

- 両手を後ろについて座り手を体側に向ける。

- 両手で床を押すようにして胸を張る。

- 上半身を一直線にしたままお尻を持ち上げる。

- そのまま戻す。

ポイント

- 上半身が一直線になっていること

- お尻を上げた際に肩が丸まらないこと

まとめ

このように筋肉には緊張しやすいもの、弱くなりやすいものがあり、現代の生活においてはよりこのバランスの崩れが顕著になっています。もちろん個人差はありますがこうした特性を理解しておくことで。大まかな身体の状態を把握することも可能です。

ピラティスのエクササイズを見てみると、このようなバランスに対して働きかけるエクササイズが多いというこもあり、改めてピラティスの素晴らしさを実感しますね。

⚫︎ピラティススタジオ TRY

営業時間:月・火・水・金 9:00~20:00

土・日 9:00~13:00

定休日:木・祝日

住所:埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-16-4 グリーンヒル101

代表:荒井 俊輔