ピラティススタジオTRY 代表の荒井です!

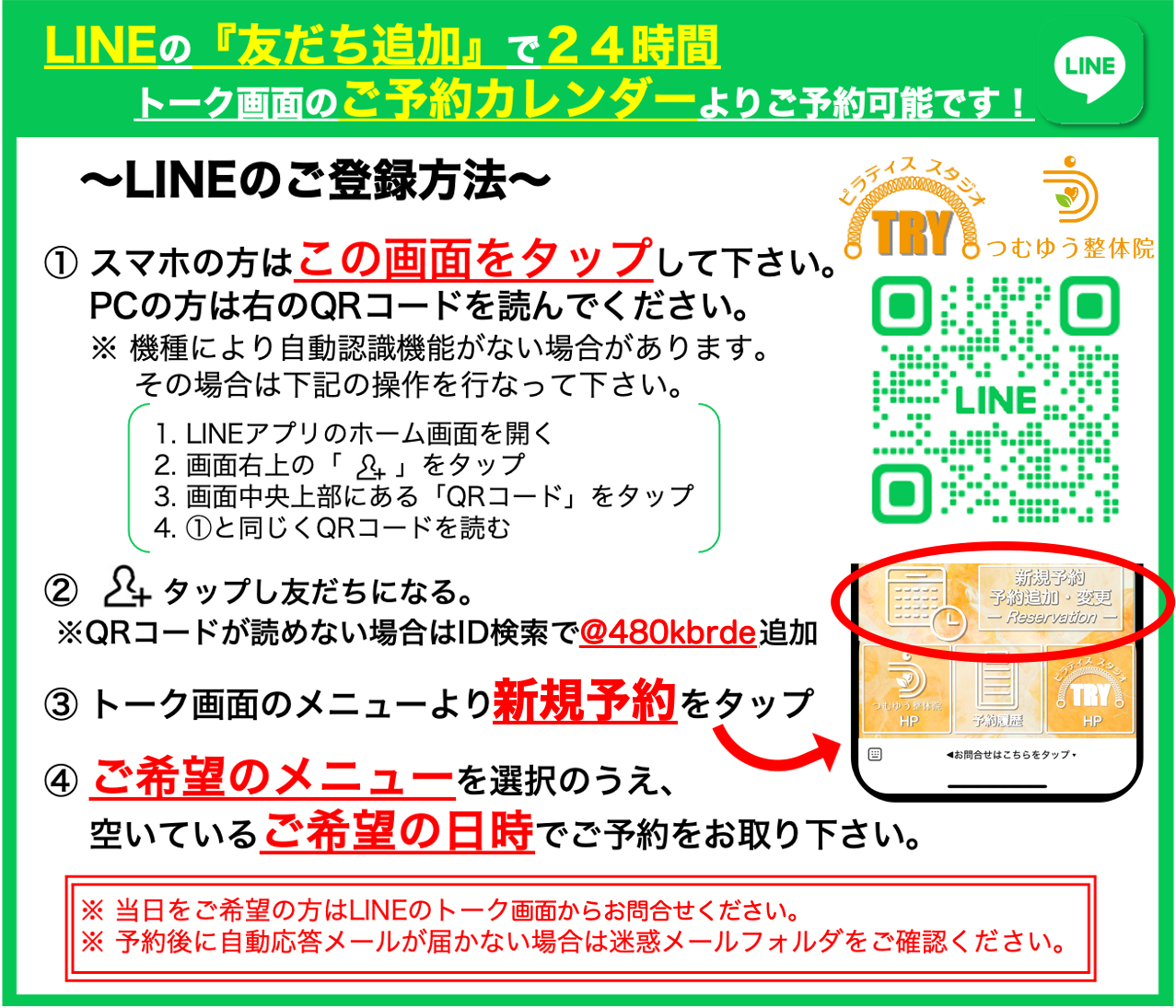

前回「背中の痛みの原因は上後鋸筋?」というテーマで、上後鋸筋についてご紹介していきました。今回は下後鋸筋が呼吸の補助だけでなく、体幹の回旋にも実は関わっていたということが近年の研究によりわかってきたため、そのご紹介をしていきます。

- 下後鋸筋の基礎解剖

- 下後鋸筋による体幹回旋

- 下後鋸筋のトレーニング

- まとめ

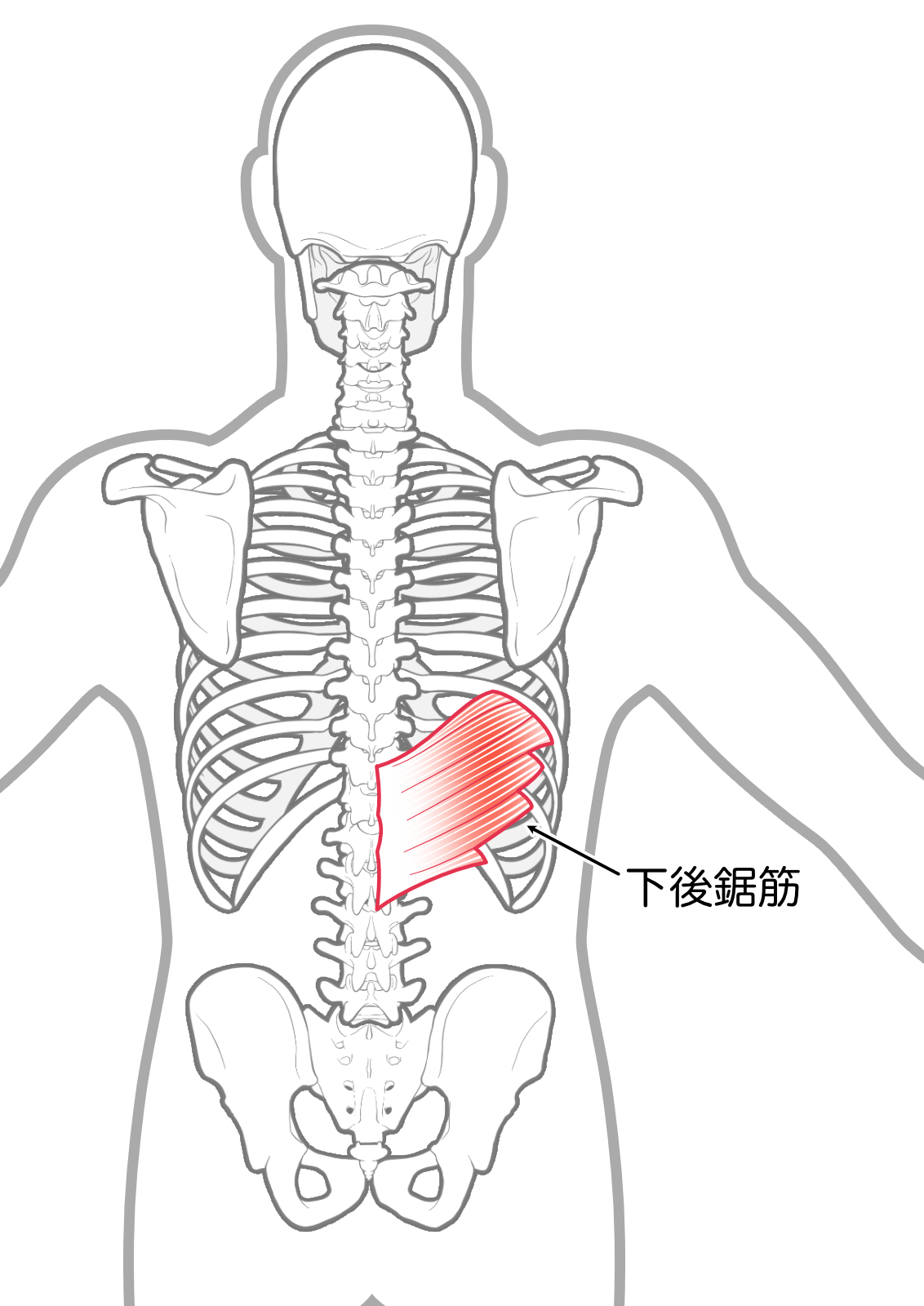

下後鋸筋の基礎解剖

前回も少しご紹介させていただきましたが、改めて復習していきましょう。

◯ 下後鋸筋

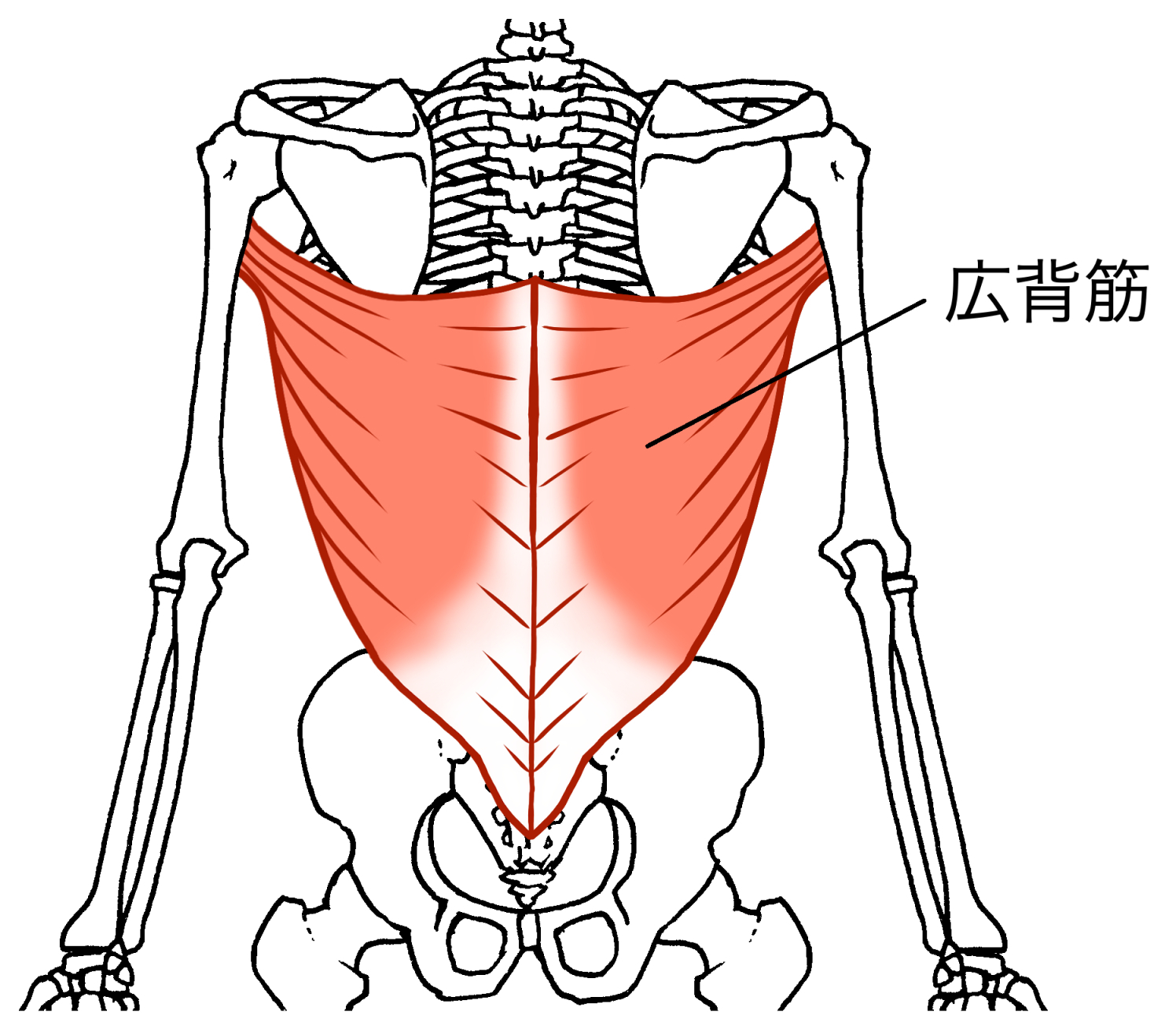

起始:第11.12胸椎と第1.2腰椎の棘突起及び胸腰筋膜

停止:第9〜12肋骨

働き:吸気の際に胸郭下口が狭まらないように引っ張り、これによって横隔膜に安定した支点を提供する

神経:肋間神経、T9、T10、T11、T12

このようになっています。

肋骨の背面下部に位置し、解剖学的には息を吸う際に胸郭の下側が挟まらないように引き、横隔膜を安定させるための呼吸の補助筋として認知されていました。しかし、この筋肉の働きはこれだけではなかったのです。

下後鋸筋の体幹回旋

近年のワイヤー電極を用いた機能的実験研究によると、体幹の回旋運動時、特に最終可動域の際に重要な働きを担うことが示唆されたそうです。これは、スポーツのパフォーマンスを向上するだけでなく姿勢の保持にも関わってきます。

体幹の回旋は胸椎が大部分を占めますが、デスクワークなどの姿勢により広背筋・外腹斜筋といったアウターマッスルが過緊張を起こし、胸郭下部の動きを制限、結果的に胸椎の回旋に制限がかかってきます。

このような体幹回旋の制限を「チェストグリッピング」と呼び、臨床的に多く見られる問題です。

チェストグリッピングが起こると、回旋機能をほとんど持っていない腰椎による過剰な回旋を強制されるため、腰痛などのリスクに繋がってしまうのです。

実験によると、このチェストグリッピングを解除させるための拮抗筋として下後鋸筋が働くことが判明しました。

体幹が回旋する際は胸郭が連動して開くが、下後鋸筋はこれに関与していると考えられるのです。

また、体幹回線にお言えては上肢を一緒に後ろへ回すと広背筋がメインとなるが、下後鋸筋は、上肢と広背筋の動きを抑制した上で、体幹に特化した回旋に働く機能を持っている。これが最大限活躍している時は、ゴルフなどで体幹を捻り振りかぶるような動作が挙げられます。

体幹の回旋はほぼ全てのスポーツにとって必須な動きであることはもちろん、日常生活においても欠かせない動きとなるためぜひ機能を引き上げておきましょう。

下後鋸筋のトレーニング

下後鋸筋もインナーマッスルであるため、広背筋や外腹斜筋などのアウターマッスルを先に緩めておくことが重要と考えられます、その上で今回ご紹介するエクササイズを行なっていきましょう。

● 下後鋸筋のトレーニング

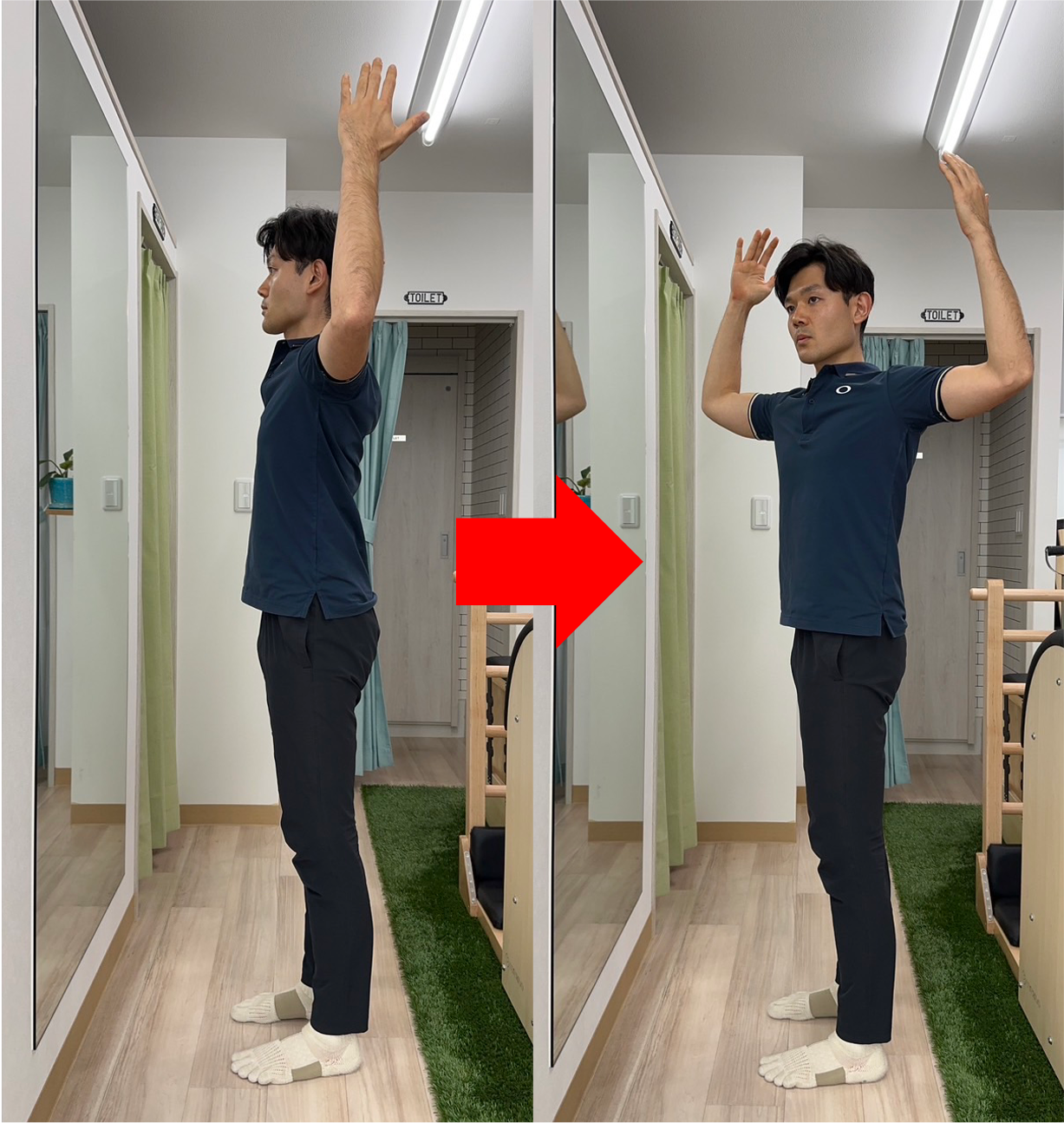

姿勢:立位もしくは座位

やり方:

- 両手を後ろに引き上げ親指が後ろ側へ、腕は水平、肘を90°曲げておく。

- 1、の状態のまま体幹部の鳩尾より上を捻る。

- 捻りきったところで3秒間キープする。

- 戻し何度か繰り返したら反対側も同様に行う。

ポイント

- 動作時に腰が反らないようにする。

- 上半身が動く古語で広背筋が関与するのを防ぐ、

- 頭が糸で上に引っ張られていくように意識をする。

- あくまで体幹の回旋のため腕や肩甲骨を動かさないこと。

まとめ

前回に引き続き後鋸筋についてご紹介させていただきました。従来通り、呼吸補助筋としての一面はありながらも実は体幹回線に深く関わる重要な筋肉だということがわかりましたね。

年々研究により今まで解明されていなかった筋肉の働きや、パフォーマンスが明らかになってきています。古くからの考え方ももちろん大切ですが、最新の情報をキャッチすることで今までにない身体の動きを獲得できるかもしれませんね。

ピラティススタジオTRYでは、常に最新の情報を学び続け、クライアント様に還元でいるようにしています。一緒に理想の身体を目指していきましょう!

⚫︎ピラティススタジオ TRY

営業時間:月・火・水・金 9:00~20:00

土・日 9:00~13:00

定休日:木・祝日

住所:埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-16-4 グリーンヒル101

代表:荒井 俊輔